东台山容氏字辈:“维民世受业一德永传家道学安贤式恭忠振祖酋”。220字的《江南容氏族谱世次歌》文章开科第道学晋元升邦宗永昌盛乾坤亿载新治安民康乐贤能士望钦忠孝恢先绪诗礼光后登俊杰长绵继赓续贻培英群利普述举竖功大吉庆黎时宇初晓红轮旭彩彤桂湘川滇黔山巍资畅丰秩泰广悦宁勤创富运隆豪华琦翰萃良栋海陆充芳馨昶裔衍枝发林葆崇慧勇飞腾达绩浪首球东壮图描远景展布艳阳春嵩岳兑挺拔江汉注阔渊墨香爵位稳花繁果硕鲜绳规按纲目律已格当严品美同鉴赏量雅器昂轩接待惟仁让仗义助朋宾旨善务加勉交友信乎真誉满咸敬仰忱赤坦舒襟协洽修族史典册缀瑶篇伟拓千秋业喜获全统天资料有待补充。...

仲容。容氏家族的历史十分悠久,是容成公或虞舜时“八恺”之一仲容的后裔。舜有八个孩子,个个精明贤慧,他们都有姓氏传下来姓氏传下来。像商均,被禹帝封于虞,建立了虞国,他的后人便以国名虞为姓了。他的儿子仲容,是容姓的始祖。此外,在吴、孔、王、陶、甄、濮、敬、文、申、屠等许多姓氏中的某些支系,也都有源于舜帝之后的。容姓经过长期的繁衍生息,先帮时期,他们已出现于南方的吴地,并一天天兴盛起来。故容姓的得姓始祖是仲容。...

容氏起源(七):源于回族,源于回族,属于汉化改姓为氏。回族容氏,是回族中人数不少的一个姓氏。...

...

...

...

晋城:“有容氏”部落曾在太行山地区活动在三皇五帝时期,有一个部落的首领容成子,主要活动在太行山地区。在太行山地区出土的战国“容侯之鼎”,也可印证这个氏族部落的存在。有容氏成名于炎黄涿鹿之战“有容氏”之谓,也称大容氏、容成氏、庸氏、容氏。在三皇五帝时期已经成名于世。称之“容成子”,是有历史背景的。“有容氏”应当是容成子的真实姓,而非名或字。因为炎黄二帝拜其为师,打败蚩尤成名于世,“有容氏”被后人尊称为“容成子”。在我国古代社会,能成为“子”的人物,一般必有成就,否则不会被称为“子”,“成子”完全是后人对其功劳的演义。在原始社会中有容氏及其后裔氏族部落,与神农氏炎帝、轩辕氏黄帝部落,同时繁衍生息在华夏民族的历史长河中,主要生活在太行山地区。《列子》云:“黄帝与容成子居空桐之上(今甘肃平凉市西北)。”说明容成氏与神农氏、轩辕氏等氏族部落,同时代生活于黄河流域,强壮丰腴之后,由西部地区迁徙太行山,......

容萱:金朝人,朝廷任他当知府官,他夫人很能干,名叫适姑,发生战事时,容萱死后,朝廷就让适姑承继他的军权,统帅军队。容闳:清朝维新派,字达明,号神甫,广东省香山县南屏村(今广东省珠海市南屏镇)人。他早年留学美国耶鲁大学,是我国毕业于美国高等学府的第一位留学生;回国后曾到太平天国天京(今南京市)向洪仁干提出新政建议。1867年,他通过江苏巡抚丁日昌向清政府建议选派留学生、开采矿产等,后任驻美副使,专管留学生事务。1900年他因参加上海“张园会议”被清政府通缉,被迫前往香港,后移居美国。宣统二年曾经邀请孙中山到美国商谈,表示支持革命。民国元年逝世。终年84岁。著有《西学东渐记》等。容庚:字希白,广东省东莞人。中学毕业以后,在东莞中学担任职务。1922年,进入北京大学研究所国学门为研究生。民国15年毕业,应燕京大学的邀请,担任中文系教授,并且主编《燕京学报》。兼任北平古物陈列所鉴定委员。民国35年......

杜家凹村容氏家族...

青年容庚雕像位于莞城旨亭街的容庚故居从振华路拐进旨亭街,老字号排骨饭店食客熙熙攘攘,厨灶上烟火气袅袅蒸腾。往里再走几步却是一片清幽,恍如隔世。容庚故居就隐藏在旨亭街8巷。这是一座有着“三间两廊”样式的小小清代民居,趟栊门、青砖墙、满洲窗……屋内处处透着岭南建筑独有的风情。如今更是省级文物保护单位,莞人的一处“书香圣地”。因为这里还走出了古文字学家、金文专家、考古学家和书法篆刻家容庚,书画篆刻家容肇新,民俗学家容肇祖,金石目录学家容媛等几个大学者,承载着他们兄妹治学的青春励志故事……小院走出大学者容庚故居模样如旧,各种摆设极力还原了容庚兄妹当年的生活轨迹。遍布故居各处的展板和著作,在向游客述说他们的生平及其家族的书香文脉,让人艳羡不已。容庚在自述中说:自己性情愚钝但兴趣广泛,尤其对小说和篆刻入迷。但身上毛病不少,尤其15岁父亲病逝,家道中落后,更是一度迷失自己。容庚的浪子回头及其兄妹的成长成......

...

...

...

...

...

...

...

...

时至今日,在莞城依然有不少青砖瓦房错落有致地隐藏在老街的深处。其中,旨亭街里一座典雅的民居格外引人注目,这座三开间的民居建筑占地200余平方米,红墙瓦顶,是一座传统岭南风格“三间两廊”样式的清代住宅。而这里的主人就是我国著名的古文字学家、金文专家、考古学家和书法篆刻家容庚,他先后在燕京大学、岭南大学、中山大学任教,曾对我国的古文字学和考古学研究发展作出卓越贡献。容氏一家可谓是“书香门第”,其弟容肇祖和其妹容媛均是著名民俗学家,兄妹三人都在这里出生,他们日后的学术之旅便是从这条幽静小巷里启程。趟栊门、青砖墙、满洲窗,屋内处处透露着岭南建筑独有的风情,容庚故居在重修后依然保留着当年的历史风貌,无论是厅房里的红木家具,还是厨房里的金属炊具都很好地还原了容庚的生活轨迹,加之遍布故居各处的展板和其家族后人捐赠的藏书,详细地说明了容庚的生平及其家族的历史渊源,让人们对这位生于此、长于此的伟大学者能够有......

初夏的贾村塬,一片生机盎然。顺着陈仓贾村镇街道向北走,地势突然凹下去,这便是杜家凹村。杜家凹村原村名交孝悌里,是容氏家族居住的核心村,也是中组部原秘书长何载(即容恭)的故里。容氏家族先辈从明万历年间在流放的中途流落宝鸡,至今已繁衍了20代,现有人口4000余人。怀着一颗崇敬之心,走进村里,仿佛在历史和现代之间穿越,不由得联想起民间“忠厚传家久,诗书继世长”的古训。77岁的容哲,平时经管着家族的祠堂。祠堂十分简陋,印证着容氏家族以廉为宗的家训。阳光从窗棂里透了过来,容哲、容应海等几位容氏后人讲述家族的由来及家风。廉家风始于明代一祖“宝鸡容氏,原居住在广东新会,是明代永乐年间广西通政使容善的后裔。容善为官爱民如子,公正廉洁,所以流落到宝鸡的后人便尊容善为一祖,耕读传家,知廉明耻,世代恪守。”容哲介绍说。容氏家族落户宝鸡大约是明万历年间。原因是容善后人中有一脉,参与当地农民起义,而被朝廷流放西北......

鹤山萊巢村是一條有700多年曆史的古老村莊。莱巢村三面環山,背東北,向西南。南有螺山直插到村前。“萊巢”就是一個野草築成的鳥窩。南宋末年,沙公后容氏十四世祖容中奮自新会会城土地巷,因避元亂,遷徙萊巢僑居。因此,萊巢就以容中奮為始祖。萊巢村由巷尾、巷口、新屋地、龍潭等組成,總面積超出10平方公里,北接裏村、南連來蘇、東極井根、西通東坑。雍正十年(1732年)鶴山置縣,萊巢屬新化都二圖。民國19年(1930年)叫潮陽裏,民國29年(1940年)叫萊潮鄉;1949年屬民權鄉,1956年屬南星鄉,1957年屬南伍大隊,後屬桔園大隊。萊巢有過令人羨慕的鼎盛歷史。那時屋宇儼然,鱗次櫛比,人口達二千人之多。在钱塘坑八世祖母墓山前竖满了旗杆。特别是莱巢村19世祖强恕公与云崖公兄弟,捐田祭祖重修祖祠,重修远祖石龙岗等墓。光辉没有永恒的,莱巢村后来因风水问题大多都搬迁到外地去了。現在村中任何一處都可以挖出残砖......

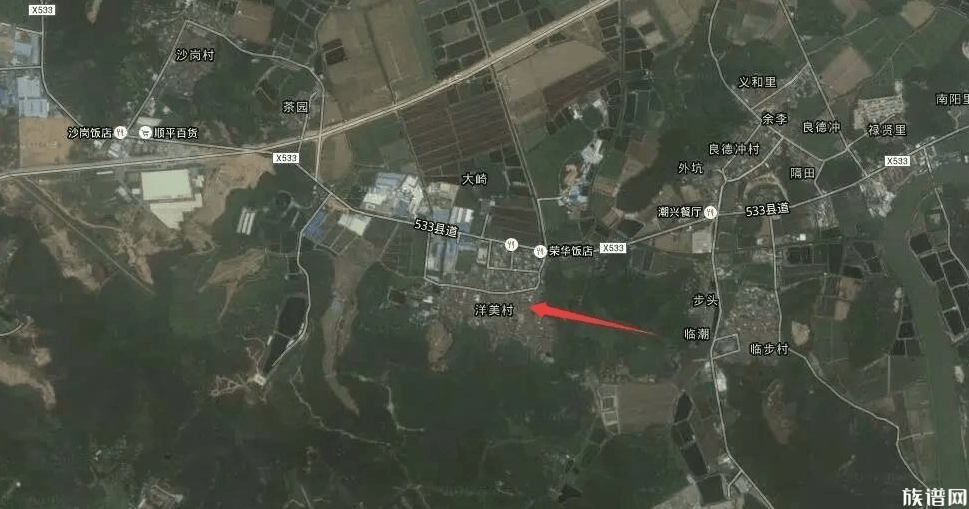

洋美村位于三江圩镇东北面,相距2.5公里,下辖有和庆、大崎、茶园3个自然村,面积4.78平方公里,人口2180人,旅居国外及港澳的有1873人。该村特产有洋美粉葛,其优点是:身如蕉蕾,皮滑且薄,粉多无渣。相传洋美是在南宋德佑元年(1275年)立村的。那时战乱,民不聊生,容姓先祖为避元祸南下,经南雄珠玑巷,辗转来到求雨山麓定居。当时此处是汪洋大海,只有求雨山下是大片滩涂,可以驻是定居。容姓先祖曾问当地一位老渔翁,此处为何地方?渔翁答曰:“这是大洋之尾”。容姓先祖定居后,称村子为“洋尾”。后人认为“尾”字不美,将“尾”字以“美”字代之,遂成洋美村。大崎,是洋美的一条自然村,相传在明弘治元年(1488年),有数户姓余的迁来定居;这里有3个小山丘,东为长崎,中为大崎,西为小崎,几成一直线,象守卫求雨山的将军,又恍似将领出战骑马之势。姓余的立村于大崎山麓,坐北向南,与洋美遥遥相望,故名大崎村。茶园位......

...

...

...

...

微信登录

微信登录

手机号登录

手机号登录